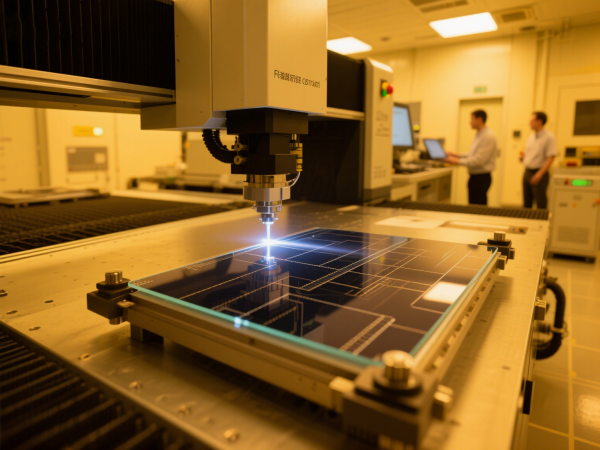

在光伏与半导体产业快速扩张的背景下,硅片切割技术的先进性直接决定企业的市场竞争力。传统切割工艺因精度不足、损耗率高难以满足量产需求,而飞秒激光切割设备凭借 “高精度、低损伤、高效率” 的特性,成为行业升级的必选装备。本文将从技术原理、应用场景到选型策略,全面解析激光切割设备如何赋能硅片加工升级。

随着 HBM4 内存芯片堆叠层数突破 24 层,晶圆厚度需控制在 25μm 以内,传统机械切割的 30μm 崩边直接导致芯片断裂失效。某芯片封装厂统计显示,切割工艺缺陷引发的产品退货率占总不良的 42%,造成年损失超 8000 万元。

N 型 TOPCon 电池对硅片表面质量要求严苛,传统金刚线切割的 Ra>2μm 粗糙度会导致光吸收损失增加 5%。同时,200μm 宽的切缝使硅材料利用率仅 78%,按当前硅料价格计算,每 GW 光伏组件浪费硅料价值达 1200 万元。

第三代半导体碳化硅(SiC)硬度达莫氏 9 级,传统激光切割的热损伤会导致器件可靠性下降 50%,而机械切割的碎片率超过 15%,严重制约新能源汽车功率器件的量产进程。

激光切割设备采用 10⁻¹⁵秒超短脉冲激光,能量在材料热扩散前完成释放,热影响区(HAZ)控制在 0.8μm 以下,彻底消除硅片内部微裂纹。对比测试显示,飞秒激光切割的硅片弯曲强度比传统激光切割提升 40%,断裂率从 8% 降至 0.5%。

微米级定位能力:设备通过大理石气浮平台与高精度光栅尺,实现 ±1μm 重复定位精度,可加工最小 3μm 宽的硅片微结构,满足 MEMS 传感器的精细加工需求。

超高切割效率:采用多焦点并行切割技术,速度达 150mm/s,是传统金刚石线锯的 300 倍。某光伏企业产线改造后,单班硅片切割量从 5000 片增至 2.5 万片,人均产值提升 400%。

激光切割设备可通过波长调节(1064nm/532nm/355nm)处理硅、碳化硅、蓝宝石等多种硬脆材料,无需更换刀具或调整机械结构。在硅片切割后直接形成纳米级粗糙表面,省去传统工艺的抛光工序,加工流程缩短 60%。

设备搭载 AI 视觉检测与参数自适应系统,可自动识别硅片厚度偏差并调整激光功率,切割一致性提升至 99.5%。通过工业互联网平台实现设备联网管理,生产数据实时可视化,设备 OEE(综合效率)提升至 89%。

脉冲宽度:<150fs(保证冷加工效果)

重复频率:1-500kHz(可调,适配不同厚度硅片)

最大平均功率:≥50W(满足高速切割需求)

光束质量:M²<1.3(确保聚焦精度)

工作台行程:≥300×300mm(适配 8 英寸硅片)

最大切割速度:≥100mm/s(硅片厚度 200μm 时)

定位精度:±0.005mm

冷却方式:水冷循环(温控精度 ±0.1℃)

真空吸附系统(≥-90kPa)、惰性气体保护装置(防止硅片氧化)、自动上下料模块(支持 24 小时无人值守)、实时监控系统(切割过程录像与参数追溯)。

在 12 英寸晶圆切割中,激光切割设备将崩边控制在 5μm 以内,使芯片断裂强度提升 40%。某先进封装厂导入后,HBM 芯片堆叠良率从 72% 升至 95%,每月新增合格芯片 300 万颗,对应产值增加 1.2 亿元。

采用激光切割设备后,光伏硅片切缝宽度缩减至 25μm,材料利用率从 78% 提升至 85%,每 GW 组件节省硅料 700 吨。同时,切割面粗糙度优化至 Ra 0.6μm,电池转换效率提升 0.5%,对应电站发电量增加 2%。

针对第三代半导体碳化硅切割,激光切割设备通过非线性吸收效应实现无热损伤加工,切割后器件击穿电压提升 35%,良率从 58% 升至 89%。某功率器件厂商数据显示,设备导入后年度不良成本降低 1800 万元。

企业应根据加工需求重点评估:①热影响区大小(越小越好,建议 < 1μm);②产能匹配度(单班产能需满足生产计划);③运维便利性(是否支持远程诊断);④技术服务能力(供应商能否提供工艺调试支持)。

与传统切割设备相比,激光切割设备初期投入较高,但综合效益显著:

耗材成本:省去金刚石刀具,年节省耗材费用 60-120 万元;

人工成本:自动化程度高,减少 3-5 名操作工,年节省人力成本 50-80 万元;

质量成本:良率提升减少返工,年降低质量损失 200-500 万元。

建议选择具备核心技术自主研发能力的供应商,确保设备升级与维护不受制于人;优先采用 “试用 + 验收” 模式,通过实际加工测试验证设备性能;关注设备的兼容性,确保未来可适应更薄硅片(<20μm)和新型材料(如氧化镓)的加工需求。

飞秒激光切割设备正通过技术创新推动硅片加工从 “粗放生产” 向 “精密制造” 转型。无论是半导体产业对纳米级精度的极致追求,还是光伏行业对降本增效的迫切需求,该设备都展现出不可替代的核心价值。随着技术成熟与成本下降,激光切割设备将成为高端制造企业的标配,助力中国硅基产业在全球竞争中占据领先地位。